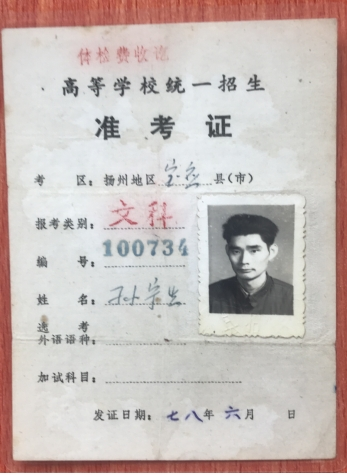

1977年10月,我从广播中知道大学恢复招生的消息,夏集的知青中有约200人报名,有些知青还回南京城复习功课。我也到公社去报了名,但是,报名处告诉我,我没有中学毕业证书无法报名。李民的父亲(南京一中的李建梁老师)帮我从南京一中开了张初中毕业证书,等证书寄到农村时,报名工作已经截止了。11月初,在塘河小学做民办教师的徐正请我帮他代一个月的课,他准备复习一段时间参加12月10日的高考。他把自己复习的计划告诉了我,并以最快的速度教会我解析几何。徐正参加完1977年高考,将考试的大致情况向我作了介绍。我觉得,我如果报考文科专业,是有可能被录取的。于是,请亲戚朋友们帮忙,我收集了一些高考复习的提纲材料,准备系统性地复习。由于这时我已经27周岁,超过了高考25周岁的年龄限制,只有民办教师可以超龄(但只能报考师范类院校),所以我向大队革委会申请当民办教师。大队党支部书记张文祥给我开了张证明,1978年1月我拿着证明去公社教育科参加了全乡民办教师的招聘考试,以总分第一的成绩,被录用为友映中学(现在的名称是郭桥中学)民办教师。在这所农村中学里,霍顺林、范学明、盛文忠等老师给了我很大的帮助。教务主任霍顺林老师是扬州师范学院的本科生,他知道我想参加1978年高考的愿望,在课表安排上尽量照顾我,每天上午两节课连排,下午两节课连排,让我能有较多时间复习;校长范学明建议我除了教初中数学外,兼上高中毕业班(文科)的地理,并帮我找来了宝应县中的高考地理复习提纲。我的地理知识主要是靠这段时间自学得来的,先当学生再当先生,使我地理知识得以突飞猛进。盛文忠是夏集当地高中毕业生,他也准备参加1978年的高考,他和我住一间宿舍,从他那里,我突击学习了几何及二项式定理等数学知识。当然,我也向他谈到我语文复习的内容及我对高考语文作文的估计。我在友映中学的工作时间从1978年2月底到10月初,共七个半月的时间。这七个半月的时间是我一生中学习最勤奋、最高效的时段。在到这所学校任教的前140天,每天我都是5点半起床,在田埂上跑步3000米,然后背古文和诗词一小时,在学校食堂吃早饭,看初二学生早读,上两节初中数学课,用一小时批改作业,然后复习地理和历史。中饭后,午睡半个小时,给高中学生上课,到教室答疑。晚饭后的时间用来做数学题和复习政治,11点半睡觉。我教的初二学生们对我这样的拼命感到奇怪,我写了首五言绝句回答他们:“登山休怕险,读书莫畏难,人生有险阻,苦战能过关。” 1978年5月,我又报名参加高考。由于教育部出台了新政策,这次很顺利,我这个初中未毕业的插队知青,交了5角钱的报名费和一张1寸照片,6月就拿到了准考证。

1978年7月19日下午,我和友映中学的20多名高中学生,带着行李,步行到15里外的柳堡镇(也叫小尹庄,这里曾拍过电影《柳堡的故事》),找了所小学住了下来,准备参加7月20——22日的高考。校长范学明和学校炊事员老郑也和我们一起到了柳堡,找了一户人家,作为我们30人的临时食堂。除了几位在柳堡亲戚家住宿的,我和十几个男生就睡在小学的教室里。桌子拼成的床高低不平,有些硌腰,我干脆就睡在地上,我撑起带来的蚊帐,在蚊帐中看了两个小时的书,又和学生们讨论了几道数学题,然后就睡觉了。 7月20日上午考语文,我发现试卷的题头是全国统一试卷。试卷难度并不大,作文是将一篇报道缩写成几十字的短文。汉语拼音、标点符号、词语选择、古文翻译、成语解释、陈述句转换为疑问句等,我都做得很顺手。检查两遍后,我提前50分钟交了卷,然后到宿舍将中共党史的内容浏览了一遍。中饭后,在学生们的吵闹声中仍然睡了半个小时。 7月22日下午考英语,因为英语只作为参考分不计入总分,许多考生在试卷上写下姓名后就交卷了。我仔细看了看试卷,内容挺多,许多单词我不会。10道选择题我都选了C,填充题中,我只能凭自己仅有的一点英语基础猜测,像看到star,联系句中出现的其它单词,我猜是谈恒星的。英翻中的文章中,有Premier Chou,我猜是谈周恩来总理的,遂在试卷中写了“周恩来总理”,下午3点我交了卷,和学生们一起走回郭桥。晚上吃了碗面条就上床睡觉,醒来时已经是23日中午。 1978年8月,友映中学正准备开学,范学明校长告诉我,让我去公社文教科找李登榜主任。走了半小时到了公社,在文教科的办公室里,胖胖的李登榜主任(同时兼任夏集中学校长)招呼我坐下。“孙宁生老师,你估计你的高考成绩是多少呀?”我回答:“大约350分吧。”1978年高考文科共考6门,每门满分100分,外语不计入总分。李主任摇摇头说:“估低了,再估估。”“360分。”“还低。”“380分?”李登榜主任笑了:“400分,全县文科最高分!祝贺你!”我接过分数条,语文82分,数学67分,政治83分,历史82分,地理86分,英语11分(不计入总分)。当年江苏省大学本科录取有两条投档线,未超龄的320分,超龄的360分。我开心地回到友映中学。 接下来,我除了在友映中学继续教初中数学和高中地理外,还应教务主任霍顺林老师的请求,动手编写并用钢板刻印高中地理复习讲义。9月到县医院进行体检,又填报了志愿,我填的第一志愿是南京师范学院。 1978年10月8日,收到南京师范学院地理系的录取通知书,通知书中要求我们10月18日报到。当天,我上完初中数学课,又将刻好的十二张蜡纸交给霍顺林老师,收拾宿舍时,将7个月来复习功课所写过的草稿纸装进几条化肥袋,炊事员老郑称了一下,共36斤。我知道,是这些草稿纸垫高了我的人生高度,使我从一个农民,变成了大学生。几天后,辞别了友映的师生,告别了丁和村的全体乡亲,我登上了去南京的汽车。(孙宁生) |